2012年03月21日

5月も熱い!

はい、少しだけ時間が出来ましたのでサックリと更新します。

えぇ、これが終わったら Vショーと24日のトレーニング準備で

また修羅場です・・・

さて、表題にもありますように5月もアツいです♪

SDT-WORKSのトレーニングへ毎回参加されている方は判ると思いますが

毎年 5月~6月にかけては、FIELD TRAININGの季節になります。

それこそ、SDT-WORKSとして活動する前から、7年以上

野外での訓練は毎年行なっていますから、考えると長いものです。

そんな伝統のあるSDT-WORKSのFIELDトレですが、

今年は一味違います♪

初めて、ゲスト講師をお迎えしてのスペシャルトレーニングになります!

○ゲスト講師

田村装備開発 株式会社

教育訓練部長 長田 賢治 氏 (ブログ内では けぢさん)

元陸上自衛隊特殊部隊

【実績】

・レンジャー訓練(首席)卒業

・レンジャー訓練 助教として約40名を養成

・銃剣道5段

・第13旅団格闘試験 徒手及び銃剣格闘 特級

一言で言えば、野戦のスペシャリストです。(野戦以外も凄いですが)

長田さんを秋田にお招きして、

濃いぃ内容のトレーニングを実施致します!

画像は、TTC施設管理人の日常 より

○濃いぃ点

内容

詳しくは、参加案内に記載しますが昼間に、各種戦術動作や基礎訓練を実施して

夕方以降、想定訓練が実施されます。

恐らく、かなりの濃度(アツい)内容になること間違いなしです!

SDTの想定訓練は、各任務においてチームを攻撃と防御に分け、

それぞれに攻撃と防御命令を下達する、対抗戦方式になっております。

生身の人間を相手にする状況の流動性が、より一層の緊張感を醸成します。

面積

集合地点や詳しい場所は、参加者様に直接お伝えしますが、

広大なキャンプ場の敷地を利用して、実環境での戦術動作や

行軍・警戒移動が行われます。(10km以上歩きます)

途中の遊歩道から見える景色は、およそ日本とは思えない景色です(笑)

技術

濃いぃのは、初日と想定訓練だけではありません。

2日目は、野外生活一般として各種サバイバル技術の基礎を

ガッツリ実施致します♪

基礎的な火起こしやシェルターワーク、野外調理について

体験形式で、学んで頂きます。

【場所】 秋田県 (参加者様に直接お知らせ致します)

【日時】 2012年 5月26・27日(土 日)

【時間】 26日 0900~2400 (0800 受付開始)

27日 1000~1430

【料金】 1DAY ¥15,000 2DAY ¥25,000 (宿泊料 1日¥600)

宿泊は、基本的にフローリングの屋内ですが、希望者は芝生にテントを貼って

宿泊も可能です。

照明・電源、炊事場、トイレ完備

食事は、26日想定訓練終了後の食事と、27日の野外調理用食材は

参加料に含まれています。

27日朝食及び携行食・行動食等は、各自持参となりますのでご注意下さい。

【26日内容】

0900 現地集合完了

0930 訓練エリア移動

0930~1030 チーム編成 キャンプ準備

1100~1200 カバー&コンシールメント

1200~1230 パトロールと拠点防衛

1230~1330 フィールドシューティング

1330~1430 攻撃動作 各種地形通過要領

※チームとしての連続訓練となります。

1430~1530 昼食休憩 兼 座学

1530~1600 アンブッシュ&カウンターアンブッシュ

1630~1615 カモフラージュ

1700 ブリーフィング及び任務付与

1700~1830 出発準備

1830 想定訓練 開始

※事後、1次想定終了後、2次想定に移行

【27日 内容】

想定訓練AAR~野外生活一般

・火おこし

・野外調理

・シェルターワーク

【携行品一覧】

携行品に関しては、あるもので構いません。

ただし、※の付いている品目については、必須携行とします。

サバイバルゲーム用装備で構いません。

服装の制限はありません。

○個人装備

・ベルトキット(個人装備)※

・迷彩服(一般服装でも構いません)

・履き慣らしたブーツ(トレッキングシューズ可)

・グローブ(推奨)

・キャップorジャングルハット※

・水筒or500mlペットボトル

・ナイフ

・低光量ナビゲーションライト

・フラッシュライト

・ホイッスル※

・サイリューム4本

・サバイバルキット(内容後述)

・着火用具

・コンパス

・携帯電話※

・行動食

・フェイスペイント

・シュマグやメッシュスカーフ

・メモ帳 筆記用具

・ビニールテープ

・個人用応急処置キット

○背嚢入組品(防水処置をしっかりと)

・バックパック本体

・飲料水 2L以上※

・下着2組※

・靴下2組※

・防寒着※

・レインウェア

・ポンチョないしビニールシート

・パラコード5m

・レーション3食分(予備1食含む)※

市販品で構いません(MRE等の喫食は自己責任で)

・燃料やバーナー

・コッフェルやナベ(お湯を沸かせるもの)

・紅茶・コーヒー等 嗜好品

・調味料(塩・コショウ・カレー粉)

・タオル※

・ダクトテープ

○サバイバルキット参考内容 (これから揃える人向け)

・アウターケース

・ソーイングキット

・マッチ

・アルミブランケット

・ロウソク

・安全ピン

・ボタンコンパス

・シグナルミラー

・岩塩

・イソジン

・ホイッスル

お申込みは、こちらからお願い致しますm(_ _)m

http://sdtworks.cart.fc2.com/ca12/78/p-r-s/

千葉トーレーニングも絶賛受付中です♪

http://sdtworks.cart.fc2.com/ca12/77/p-r-s/

えぇ、これが終わったら Vショーと24日のトレーニング準備で

また修羅場です・・・

さて、表題にもありますように5月もアツいです♪

SDT-WORKSのトレーニングへ毎回参加されている方は判ると思いますが

毎年 5月~6月にかけては、FIELD TRAININGの季節になります。

それこそ、SDT-WORKSとして活動する前から、7年以上

野外での訓練は毎年行なっていますから、考えると長いものです。

そんな伝統のあるSDT-WORKSのFIELDトレですが、

今年は一味違います♪

初めて、ゲスト講師をお迎えしてのスペシャルトレーニングになります!

○ゲスト講師

田村装備開発 株式会社

教育訓練部長 長田 賢治 氏 (ブログ内では けぢさん)

元陸上自衛隊特殊部隊

【実績】

・レンジャー訓練(首席)卒業

・レンジャー訓練 助教として約40名を養成

・銃剣道5段

・第13旅団格闘試験 徒手及び銃剣格闘 特級

一言で言えば、野戦のスペシャリストです。(野戦以外も凄いですが)

長田さんを秋田にお招きして、

濃いぃ内容のトレーニングを実施致します!

画像は、TTC施設管理人の日常 より

○濃いぃ点

内容

詳しくは、参加案内に記載しますが昼間に、各種戦術動作や基礎訓練を実施して

夕方以降、想定訓練が実施されます。

恐らく、かなりの濃度(アツい)内容になること間違いなしです!

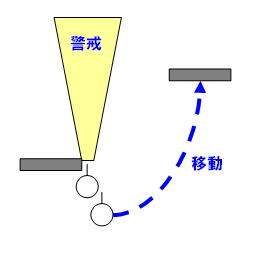

SDTの想定訓練は、各任務においてチームを攻撃と防御に分け、

それぞれに攻撃と防御命令を下達する、対抗戦方式になっております。

生身の人間を相手にする状況の流動性が、より一層の緊張感を醸成します。

面積

集合地点や詳しい場所は、参加者様に直接お伝えしますが、

広大なキャンプ場の敷地を利用して、実環境での戦術動作や

行軍・警戒移動が行われます。(10km以上歩きます)

途中の遊歩道から見える景色は、およそ日本とは思えない景色です(笑)

技術

濃いぃのは、初日と想定訓練だけではありません。

2日目は、野外生活一般として各種サバイバル技術の基礎を

ガッツリ実施致します♪

基礎的な火起こしやシェルターワーク、野外調理について

体験形式で、学んで頂きます。

【場所】 秋田県 (参加者様に直接お知らせ致します)

【日時】 2012年 5月26・27日(土 日)

【時間】 26日 0900~2400 (0800 受付開始)

27日 1000~1430

【料金】 1DAY ¥15,000 2DAY ¥25,000 (宿泊料 1日¥600)

宿泊は、基本的にフローリングの屋内ですが、希望者は芝生にテントを貼って

宿泊も可能です。

照明・電源、炊事場、トイレ完備

食事は、26日想定訓練終了後の食事と、27日の野外調理用食材は

参加料に含まれています。

27日朝食及び携行食・行動食等は、各自持参となりますのでご注意下さい。

【26日内容】

0900 現地集合完了

0930 訓練エリア移動

0930~1030 チーム編成 キャンプ準備

1100~1200 カバー&コンシールメント

1200~1230 パトロールと拠点防衛

1230~1330 フィールドシューティング

1330~1430 攻撃動作 各種地形通過要領

※チームとしての連続訓練となります。

1430~1530 昼食休憩 兼 座学

1530~1600 アンブッシュ&カウンターアンブッシュ

1630~1615 カモフラージュ

1700 ブリーフィング及び任務付与

1700~1830 出発準備

1830 想定訓練 開始

※事後、1次想定終了後、2次想定に移行

【27日 内容】

想定訓練AAR~野外生活一般

・火おこし

・野外調理

・シェルターワーク

【携行品一覧】

携行品に関しては、あるもので構いません。

ただし、※の付いている品目については、必須携行とします。

サバイバルゲーム用装備で構いません。

服装の制限はありません。

○個人装備

・ベルトキット(個人装備)※

・迷彩服(一般服装でも構いません)

・履き慣らしたブーツ(トレッキングシューズ可)

・グローブ(推奨)

・キャップorジャングルハット※

・水筒or500mlペットボトル

・ナイフ

・低光量ナビゲーションライト

・フラッシュライト

・ホイッスル※

・サイリューム4本

・サバイバルキット(内容後述)

・着火用具

・コンパス

・携帯電話※

・行動食

・フェイスペイント

・シュマグやメッシュスカーフ

・メモ帳 筆記用具

・ビニールテープ

・個人用応急処置キット

○背嚢入組品(防水処置をしっかりと)

・バックパック本体

・飲料水 2L以上※

・下着2組※

・靴下2組※

・防寒着※

・レインウェア

・ポンチョないしビニールシート

・パラコード5m

・レーション3食分(予備1食含む)※

市販品で構いません(MRE等の喫食は自己責任で)

・燃料やバーナー

・コッフェルやナベ(お湯を沸かせるもの)

・紅茶・コーヒー等 嗜好品

・調味料(塩・コショウ・カレー粉)

・タオル※

・ダクトテープ

○サバイバルキット参考内容 (これから揃える人向け)

・アウターケース

・ソーイングキット

・マッチ

・アルミブランケット

・ロウソク

・安全ピン

・ボタンコンパス

・シグナルミラー

・岩塩

・イソジン

・ホイッスル

お申込みは、こちらからお願い致しますm(_ _)m

http://sdtworks.cart.fc2.com/ca12/78/p-r-s/

千葉トーレーニングも絶賛受付中です♪

http://sdtworks.cart.fc2.com/ca12/77/p-r-s/

2012年03月11日

謹んで・・・

被災されました皆様へ お見舞い申し上げると共に

犠牲となられました方々のご冥福をお祈り申し上げます。

あの震災にかかり、各地へ派遣された皆様

今も現地で活動されている方

本当にお疲れ様です。

一人ひとりでは、なかなか被災地のために、出来る事を探すのは

難しと思いますが、せめてみんなが笑顔になれますように・・・

犠牲となられました方々のご冥福をお祈り申し上げます。

あの震災にかかり、各地へ派遣された皆様

今も現地で活動されている方

本当にお疲れ様です。

一人ひとりでは、なかなか被災地のために、出来る事を探すのは

難しと思いますが、せめてみんなが笑顔になれますように・・・

2012年03月09日

避難と備え・・・

【記事を読む上でのご注意】

当ブログでは、記事中で必要不可欠な場合を除き

被災現場の凄惨な写真や、動画は極力使用致しません。

これは、今も震災の記憶に苦しむ方が多くいらっしゃる為

PTSD及び、震災の記憶のフラッシュバック等を考慮しての事です。

また、今後震災に関連して備えや対処方法を震災を教訓として

記事にしていきますが、内容につきましては、参考情報として御覧下さい。

今後起こりえる災害の状況は、予測できませんし

それぞれの皆様が置かれている状況や環境が異なる為です。

これらの点につきまして、ご理解頂いた上で

記事をご覧頂きます様、お願い申し上げます。

さて、震災から1年を経過するにあたって、これまで意識しても

なかなか実行できなかった事を、考えて行動する時だと思います。

1000年に一度と言われた震災でしたが、過ぎ去ったから安心ではなく

次も発生すると考えて、備えを怠らないようにしなければなりません。

本日は、避難と備えです。

まずは、前提となる優先順位を決定しなければなりません。

人によって、「ヒト・モノ・カネ」それぞれ大切なものは、変わってくると思います。

しかし、何より優先されるのは「命」です。

今回の震災では92%とその多くが、津波による被害で亡くなられています。

この点は今回の震災における特徴的な部分だと思われます。

まずは、安全な場所へ避難すること。

これが第一条件です。

今回の震災では発生から30分弱で第一波が到達し、

逃げ遅れた人が多く発生しました。

沿岸部にお住まいの方は、まず避難場所をしっかりと

確認しましょう。

この際に必要なことは、絶対に徒歩で避難すると言う事です。

車での避難は、絶対に避けなければいけません。

今回の震災でも、避難所へ続く道が渋滞となり

逃げ遅れた例もあり、避難は徒歩で行うべきです。

避難ルートを決めたら、必ず周囲に何があるかを

確認しましょう。

例えば、津波の到達が予想より早かった場合

緊急に登れる高層階の建物(3階以上の鉄筋建て)や高台

こうした、避難スポットを見つけておくことも必要です。

避難に向かう際は、極力身軽にして最低限の物だけを

持って出る必要があります。

次回は、避難に向かう最低限の荷物についてお話ししたいと思います。

2012年03月06日

3.24SDT ON TTCトレーニング!

はい、いよいよ3週間後に迫って参りました

SDT-WORKS ON TTCトレーニング!

○主催 SDT-WORKS TRAINING DIVISION

○日時 2012年3月24日 09:30~16:00

○場所 埼玉県東松山市大谷4145-53 田村装備開発㈱ 様 訓練施設(TTC)

○会費 ¥7,500+¥2,500(訓練費用及び施設使用料)

※SDT-WORKSのトレーニング終了後、TTC様の格闘訓練に参加される方は

施設使用料ではなく格闘訓練費用(¥2,000)をTTC様にお支払い下さい。

○申込 田村装備開発様 HP SDT-WORKS WEB SHOP よりお申し込み下さい

○訓練内容

・PSDオペレーションにおける射撃の意義

・銃器の携行と使用

・クロスレンジでの射撃(基本射撃)

・近~中距離での射撃

(小銃・拳銃)

・チームタクティクス

・フォーメーションの設定と距離

・エスコートドリル

・embus debus (エンバス・ディバス)

・CAT (Counter attack Drill)

・想定訓練

○必要な物

・小銃(電動ガン及びGBB) M4系 89式推奨

・予備マガジン×2本以上

・BB弾 2000発 (バイオBB弾)

・バッテリー(予備も必要)

・ゴーグル(目を保護する物)

・スリング スイッチに支障のない物

・拳銃

・予備マガジン

・ベルトないしレッグホルスター

・ガス

・汚れてもいい服装

・マガジンや装備を保持できるリグ

・グローブ(推奨)

・水分及び飲料

・工具ないし予備の銃

・偏見のない心(One Open Mind)

※今回の訓練は、ADVANCE TRAININGとなり

下記の、条件を満たす方のみご参加頂けます。

・TTC様 戦術1 受講者

・SDT BASIC 修了者

・その他 同等のトレーニング受講者

・現役LEM 及び 即応予備自衛官等

○お問い合わせ・お申し込み

田村装備開発㈱ 様 http://tamurasoubi.co.jp/

SDT-WORKS http://trainingsdt.militaryblog.jp/e109359.html

SDT-WORKS申し込みカートは、こちら!

本日は、当日の流れに沿ってどんなトレーニングを

行うかを書いてみたいと思います。

行ってみたいけど、内容がわからなくて不安だという方

この記事を参考にして是非ご参加下さい♪ (宣伝)

さて、下敷きとなるのは PMS SHOOTER CLASSですね。

このクラスは、ハイリスクプロテクションで銃器を携行した際の

使用方法やフォーメーション 移動方法などを訓練します。

写真はイメージです

では、どんな流れでトレーニングを実施するのかを、

実際のトレーニングスケジュールから抜粋して、見て行きましょう♪

PSDオペレーションにおける射撃の意義

銃器の携行と使用

クロスレンジでの射撃(基本射撃)

近~中距離での射撃

embus debus (エンバス・ディバス)

チームタクティクス

CAT (Counter attack Drill)

これが、おおよそ当日行う訓練の流れですね。

では、各項目を少し、解説して行きましょう。

PSDオペレーションにおける射撃の意義

銃器の携行と使用

当日、受付と装備の準備が終わったならば、

まずは座学が始まります。

ハイリスクプロテクションにおける銃器の位置づけと

射撃の意味をまずは理解してもらいます。

一般的には、どうしてもPMCやPSMと言うと

乱暴にすぐ発砲したがるイメージですが、

実際には、そのような事はなく緻密な戦術と

分析からその行動が成り立っています。

この辺は、以前お話ししたマインドセットツリーでも

お話ししていますね。

まず、大前提として射撃によらない回避方法を

マインドセットとして、理解して頂いてから実際の訓練に

移ります。

クロスレンジでの射撃(基本射撃)

近~中距離での射撃

マインドセットの説明が終わった後に、いよいよ実射に入りリマス。

まずは、近距離での基本的な射撃が適切に習得されているかを

復習を兼ねて行います。

特に重要視されるのは、近距離での射撃と射撃角度に

重点をおいて訓練が進められます。

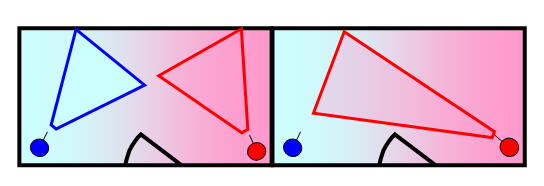

何故、射撃の角度が大切かといえば、通常はフォーメーションを

敷いた状態で移動するチームが、緊急時にはパッケージを

保護しながら、脅威に向けて射撃を行います。

角度や標的の後方をしっかりと確認しなければ、

チームメンバーを銃撃してしまったり、周囲にいる群衆を

傷つける結果に陥り、チームやひいてはパッケージの

信用や責任失墜、場合によっては国際問題に発展するからです。

こうして、個人の射撃技能を訓練したら、次にフォーメーションの

訓練に移行します。

チームはその状況や環境に合わせて、適切なフォーメーションを敷き

パッケージを保護します。

このフォメーションを実際に組んで頂き、移動方法や実際の環境下での

応用を学んで頂きます。

embus debus (エンバス・ディバス)

実際の任務で、危険度が高い箇所と言えば、車両からの乗り降りや

建物への移動が挙げられます。

いくら、移動中のルートや警備状況を強固にしても、出発地点と目的地が

相手に知られていたら、その場で襲撃を受けてしまいます。

これらを防止する為、如何にスムーズで安全に車や建物からの出入りが

出来るかが、安全性を高める秘訣になるため、この点をしっかりとトレーニングします。

チームタクティクス

CAT (Counter attack Drill)

いくら、チームが事前の分析や回避手段を講じても

環境に起因するリスクやテロの危険はなくなりません。

もっとも、そうした高リスク環境だからこそ

チームが活動するとも言えますが・・・・

そうした場合、適切にパッケージを避難させ、同時に

襲撃者を排除ないし拘束するための訓練が必要不可欠となります。

同時に、地元の住民やファン、マスコミと言った、脅威ではないが

行動に支障をきたす恐れのある因子を、遠ざけなければいけません。

こうした動きには、チームの連携がカギになりますので、

繰り返し訓練を行います。

そして、実際に襲撃された場合どの様にその場を切り抜けるか。

襲撃者を排除しつつ、パッケージの安全を図るCATは、

実際に訓練していると、かなりアドレナリンが噴出します♪

そうした、一連のトレーニングが24日に実施されるわけです (゚Д゚)

おそらく、国内では数少ないトレーニングとなると思いますので

皆様お誘い合わせの上、ご参加お待ちしております。m(_ _)m

続きを読む

SDT-WORKS ON TTCトレーニング!

○主催 SDT-WORKS TRAINING DIVISION

○日時 2012年3月24日 09:30~16:00

○場所 埼玉県東松山市大谷4145-53 田村装備開発㈱ 様 訓練施設(TTC)

○会費 ¥7,500+¥2,500(訓練費用及び施設使用料)

※SDT-WORKSのトレーニング終了後、TTC様の格闘訓練に参加される方は

施設使用料ではなく格闘訓練費用(¥2,000)をTTC様にお支払い下さい。

○申込 田村装備開発様 HP SDT-WORKS WEB SHOP よりお申し込み下さい

○訓練内容

・PSDオペレーションにおける射撃の意義

・銃器の携行と使用

・クロスレンジでの射撃(基本射撃)

・近~中距離での射撃

(小銃・拳銃)

・チームタクティクス

・フォーメーションの設定と距離

・エスコートドリル

・embus debus (エンバス・ディバス)

・CAT (Counter attack Drill)

・想定訓練

○必要な物

・小銃(電動ガン及びGBB) M4系 89式推奨

・予備マガジン×2本以上

・BB弾 2000発 (バイオBB弾)

・バッテリー(予備も必要)

・ゴーグル(目を保護する物)

・スリング スイッチに支障のない物

・拳銃

・予備マガジン

・ベルトないしレッグホルスター

・ガス

・汚れてもいい服装

・マガジンや装備を保持できるリグ

・グローブ(推奨)

・水分及び飲料

・工具ないし予備の銃

・偏見のない心(One Open Mind)

※今回の訓練は、ADVANCE TRAININGとなり

下記の、条件を満たす方のみご参加頂けます。

・TTC様 戦術1 受講者

・SDT BASIC 修了者

・その他 同等のトレーニング受講者

・現役LEM 及び 即応予備自衛官等

○お問い合わせ・お申し込み

田村装備開発㈱ 様 http://

SDT-WORKS http://

SDT-WORKS申し込みカートは、こちら!

本日は、当日の流れに沿ってどんなトレーニングを

行うかを書いてみたいと思います。

行ってみたいけど、内容がわからなくて不安だという方

この記事を参考にして是非ご参加下さい♪ (宣伝)

さて、下敷きとなるのは PMS SHOOTER CLASSですね。

このクラスは、ハイリスクプロテクションで銃器を携行した際の

使用方法やフォーメーション 移動方法などを訓練します。

写真はイメージです

では、どんな流れでトレーニングを実施するのかを、

実際のトレーニングスケジュールから抜粋して、見て行きましょう♪

PSDオペレーションにおける射撃の意義

銃器の携行と使用

クロスレンジでの射撃(基本射撃)

近~中距離での射撃

embus debus (エンバス・ディバス)

チームタクティクス

CAT (Counter attack Drill)

これが、おおよそ当日行う訓練の流れですね。

では、各項目を少し、解説して行きましょう。

PSDオペレーションにおける射撃の意義

銃器の携行と使用

当日、受付と装備の準備が終わったならば、

まずは座学が始まります。

ハイリスクプロテクションにおける銃器の位置づけと

射撃の意味をまずは理解してもらいます。

一般的には、どうしてもPMCやPSMと言うと

乱暴にすぐ発砲したがるイメージですが、

実際には、そのような事はなく緻密な戦術と

分析からその行動が成り立っています。

この辺は、以前お話ししたマインドセットツリーでも

お話ししていますね。

まず、大前提として射撃によらない回避方法を

マインドセットとして、理解して頂いてから実際の訓練に

移ります。

クロスレンジでの射撃(基本射撃)

近~中距離での射撃

マインドセットの説明が終わった後に、いよいよ実射に入りリマス。

まずは、近距離での基本的な射撃が適切に習得されているかを

復習を兼ねて行います。

特に重要視されるのは、近距離での射撃と射撃角度に

重点をおいて訓練が進められます。

何故、射撃の角度が大切かといえば、通常はフォーメーションを

敷いた状態で移動するチームが、緊急時にはパッケージを

保護しながら、脅威に向けて射撃を行います。

角度や標的の後方をしっかりと確認しなければ、

チームメンバーを銃撃してしまったり、周囲にいる群衆を

傷つける結果に陥り、チームやひいてはパッケージの

信用や責任失墜、場合によっては国際問題に発展するからです。

こうして、個人の射撃技能を訓練したら、次にフォーメーションの

訓練に移行します。

チームはその状況や環境に合わせて、適切なフォーメーションを敷き

パッケージを保護します。

このフォメーションを実際に組んで頂き、移動方法や実際の環境下での

応用を学んで頂きます。

embus debus (エンバス・ディバス)

実際の任務で、危険度が高い箇所と言えば、車両からの乗り降りや

建物への移動が挙げられます。

いくら、移動中のルートや警備状況を強固にしても、出発地点と目的地が

相手に知られていたら、その場で襲撃を受けてしまいます。

これらを防止する為、如何にスムーズで安全に車や建物からの出入りが

出来るかが、安全性を高める秘訣になるため、この点をしっかりとトレーニングします。

チームタクティクス

CAT (Counter attack Drill)

いくら、チームが事前の分析や回避手段を講じても

環境に起因するリスクやテロの危険はなくなりません。

もっとも、そうした高リスク環境だからこそ

チームが活動するとも言えますが・・・・

そうした場合、適切にパッケージを避難させ、同時に

襲撃者を排除ないし拘束するための訓練が必要不可欠となります。

同時に、地元の住民やファン、マスコミと言った、脅威ではないが

行動に支障をきたす恐れのある因子を、遠ざけなければいけません。

こうした動きには、チームの連携がカギになりますので、

繰り返し訓練を行います。

そして、実際に襲撃された場合どの様にその場を切り抜けるか。

襲撃者を排除しつつ、パッケージの安全を図るCATは、

実際に訓練していると、かなりアドレナリンが噴出します♪

そうした、一連のトレーニングが24日に実施されるわけです (゚Д゚)

おそらく、国内では数少ないトレーニングとなると思いますので

皆様お誘い合わせの上、ご参加お待ちしております。m(_ _)m

続きを読む

2012年03月05日

振り返る事、見直す事、忘れない事・・・(震災から1年)

月日が経つのは早いもので、東日本大震災から

1年を迎えようとしています。

まずは、犠牲となられた方々のご冥福をお祈り致します。

そして、今も復興に向けて歩まれている、被災地の皆様に

お見舞い申し上げます。

今週は通常の更新と平行して、震災関連の記事を

書いて行こうと思います。

まず、お断りしなければいけない事項が幾つか・・・

当ブログでは、記事中で必要不可欠な場合を除き

被災現場の凄惨な写真や、動画は極力使用致しません。

これは、今も震災の記憶に苦しむ方が多くいらっしゃる為

PTSD及び、震災の記憶のフラッシュバック等を考慮しての事です。

また、今後震災に関連して備えや対処方法を震災を教訓として

記事にしていきますが、内容につきましては、参考情報として御覧下さい。

今後起こりえる災害の状況は、予測できませんし

それぞれの皆様が置かれている状況や環境が異なる為です。

これらの点につきまして、ご理解頂いた上で

記事をご覧頂きます様、お願い申し上げます。

さて、初回はまず 東日本大震災とは、どんな災害だったのか。

データで振り返ってみたいと思います。

どれだけの規模で、どれだけの被害があったのか。

まずは、見てみたいと思います。

データは、内閣府HPより引用

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201202211700jisin.pdf

平成24年2月21日(17:00) 現在

1 地震の概要(気象庁)

(1)発生日時 平成23年3月11日(金)14時46分

(2)震源及び規模(推定)

三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東130㎞付近)

深さ24㎞、モーメントマグニチュード Mw9.0

(3)各地の震度(震度6弱以上)

震度7 宮城県北部

震度6強 宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部

震度6弱 岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、

埼玉県南部、千葉県北西部

(4)津波

3月11日14時49分 津波警報(大津波)を発表 ※現在は津波注意報も解除

津波の観測値(検潮所)

・えりも町庶野 最大波 15:44 3.5m

・宮古 最大波 15:26 8.5m以上

・大船渡 最大波 15:18 8.0m以上

・釜石 最大波 15:21 420㎝以上

・石巻市鮎川 最大波 15:26 8.6m以上

・相馬 最大波 15:51 9.3m以上

・大洗 最大波 16:52 4.0m

3 被害状況等

(1)人的被害

ア 死者 15,852名 (+6名)

イ 行方不明 3,287名 (-30名)

ウ 負傷者 6,011名 (±0名)

(2)建築物被害

ア 全壊 128,716戸 (+158戸)

イ 半壊 244,991戸 (+1,505戸)

ウ 一部破損 678,396戸 (+4,999戸)

今回の震災では、M9というかつてない規模の地震

それにより発生した津波によって、多くの方が犠牲となりました。

データで見ても寒気がする程の被害です。

この記憶は決して風化させてはいけませんし、近い将来発生するであろう

次の災害に、この教訓を活かす事が、経験した人間の責務ではないでしょうか・・・

1年を迎えようとしています。

まずは、犠牲となられた方々のご冥福をお祈り致します。

そして、今も復興に向けて歩まれている、被災地の皆様に

お見舞い申し上げます。

今週は通常の更新と平行して、震災関連の記事を

書いて行こうと思います。

まず、お断りしなければいけない事項が幾つか・・・

当ブログでは、記事中で必要不可欠な場合を除き

被災現場の凄惨な写真や、動画は極力使用致しません。

これは、今も震災の記憶に苦しむ方が多くいらっしゃる為

PTSD及び、震災の記憶のフラッシュバック等を考慮しての事です。

また、今後震災に関連して備えや対処方法を震災を教訓として

記事にしていきますが、内容につきましては、参考情報として御覧下さい。

今後起こりえる災害の状況は、予測できませんし

それぞれの皆様が置かれている状況や環境が異なる為です。

これらの点につきまして、ご理解頂いた上で

記事をご覧頂きます様、お願い申し上げます。

さて、初回はまず 東日本大震災とは、どんな災害だったのか。

データで振り返ってみたいと思います。

どれだけの規模で、どれだけの被害があったのか。

まずは、見てみたいと思います。

データは、内閣府HPより引用

http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201202211700jisin.pdf

平成24年2月21日(17:00) 現在

1 地震の概要(気象庁)

(1)発生日時 平成23年3月11日(金)14時46分

(2)震源及び規模(推定)

三陸沖(北緯38.1度、東経142.9度、牡鹿半島の東南東130㎞付近)

深さ24㎞、モーメントマグニチュード Mw9.0

(3)各地の震度(震度6弱以上)

震度7 宮城県北部

震度6強 宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、茨城県北部・南部、栃木県北部・南部

震度6弱 岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸南部、福島県会津、群馬県南部、

埼玉県南部、千葉県北西部

(4)津波

3月11日14時49分 津波警報(大津波)を発表 ※現在は津波注意報も解除

津波の観測値(検潮所)

・えりも町庶野 最大波 15:44 3.5m

・宮古 最大波 15:26 8.5m以上

・大船渡 最大波 15:18 8.0m以上

・釜石 最大波 15:21 420㎝以上

・石巻市鮎川 最大波 15:26 8.6m以上

・相馬 最大波 15:51 9.3m以上

・大洗 最大波 16:52 4.0m

3 被害状況等

(1)人的被害

ア 死者 15,852名 (+6名)

イ 行方不明 3,287名 (-30名)

ウ 負傷者 6,011名 (±0名)

(2)建築物被害

ア 全壊 128,716戸 (+158戸)

イ 半壊 244,991戸 (+1,505戸)

ウ 一部破損 678,396戸 (+4,999戸)

今回の震災では、M9というかつてない規模の地震

それにより発生した津波によって、多くの方が犠牲となりました。

データで見ても寒気がする程の被害です。

この記憶は決して風化させてはいけませんし、近い将来発生するであろう

次の災害に、この教訓を活かす事が、経験した人間の責務ではないでしょうか・・・

2012年03月04日

バディでの動き 最終回 ~ バディでの火力機動

さて、バディでの動きをお伝えしてきたこのシリーズも

今回で最終回です。

バディにおける相互支援下での移動を習得したならば、

次に火力展開方法を 訓練していきます。

まず、知らなければならないのは・・・

「持続的火力」と「制圧火力」のバランスです。

2名のバディであるならば、当然 銃口は2個あります。

この銃口を片方づつ使用して、極力長い時間 火力を維持するのか

それとも、急迫する事態に対処する為に、2つの銃口を最大限活用して

火力を発揮するのかを学ぶ必要があります。

このお話は以前、接地面積のお話しした際にも取り上げましたが、

脅威の質と距離によって、柔軟に対処する必要があります。

例えば、アンブッシュ(伏撃)を受けた場合、状況を脱する為

当初は最大限の火力を発揮した、即応射撃を実施します。

そうして相手のキルゾーン(危害範囲)から離脱できたならば、

相手の射程外ないし視界外まで達するまで、脅威へ火力を持続しながら移動し、

安全圏に入ってからERV(緊急集合点)への移動や、

追跡への対応手段を考えます。

さて実際の、テクニックなのですが・・・・

詳しい展開の内容については、ブログでは書けないです・・・

けっこう、色々と制約があるのです・・・

って、言ったら皆さん怒りますよね・・・(汗

なので基礎的な、バディでの射撃方法を ひとつ書いておきます。

これ以上の詳しい内容については、トレーニングで・・・(笑)

●ピール オフ ドリル

以前も書きましたが、前方のバディが射撃を実施している間に

後方のバディが、誘導及び弾倉交換を実施して、火力を持続させる手法です。

実は、この方法は停止間だけではなく、これを前後左右に移動しながら

実施します。

これは、建造物内や長い廊下で使用される火力持続手法で

遮蔽物への取り付きや脅威の制圧圏内を、火力をもって

前進ないし後退する際によく使用されます。

CQBシチュエーションでもよく使用されますね。

さて、来週からは少し趣向を変えて、ブログをお届けしようと思います。

まもなく震災から1年が過ぎます。

もう一度、震災を振り返りながら、今後の教訓や備えについて

書いていきたいと思います。

それでは♪

続きを読む

2012年03月03日

バディでの動き 第4回 ~ バディでの戦術機動

はい、明日はトレーニングで今日のブログの内容を

体で覚えて頂きます(笑)

さて、今回の記事は戦術機動の手法についてです。

タクトレと言えば、個人での射撃技能について

フォーカスしたものとイメージされがちですが、

その後のステップとして、バディ→チームと

動作や内容が高度化していく訳です。

個人でのトレーニングは、入り口にすぎないと言えます。

勿論、先の記事で書いたように、安心して背中を預けられると

判断されるようになるには、個人動作トレーニングでの

適切なガンハンドリングや射撃技能が必要不可欠です。

そうして、個人での基礎動作を習得したならば、

バディでの戦術機動トレーニングが開始されます。

射撃を行う前に、徹底して相互支援下での

移動方法を訓練する訳です。

小規模で活動するチームが生き残るためには

まずは見つからない事

そして、見つかってしまったら迅速に火力を発揮し

早急に離脱、これ以外にありません。

その為、バディでの移動方法は基礎として最初に教え込まれます。

原則として、一方のバディが警戒している間に、もう一方が移動を行なって

必ず、支援下で動く事です。

こうして、移動→警戒→移動のサイクルを繰り返していきます。

この移動の種類にも、複数がありまして

それぞれ利点と欠点があります。

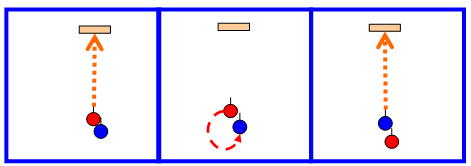

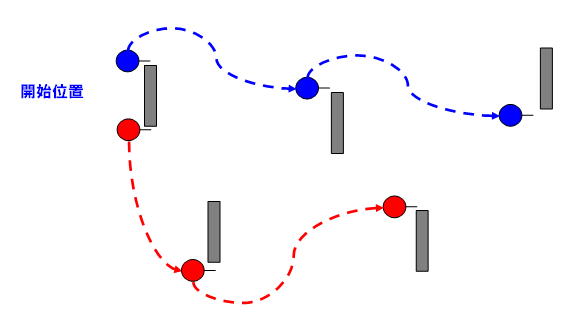

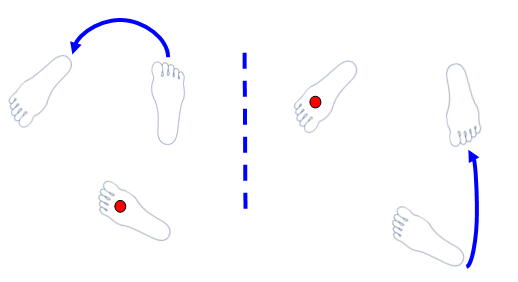

まずは、相互確認移動

図を見てもらえば分かる通り、この移動方法は

尺取り虫のように、互いの警戒位置まで前進して、そこから次の移動先へ移る方式です。

この移動方法の利点は、何と言ってもバディと はぐれずに移動が可能という点です。

ただし、この方式での短所は、移動距離が短くなりがちな点と

2人同時に遮蔽物に取り付いた際の、シルエットの大きさが挙げられます。

相互確認移動を行う際には、出来る限り

2人同時に遮蔽物に取り付く時間を短くする必要があります。

先に、遮蔽物に取り付いたバディは、警戒と同時に次の移動先を見極め

バディが到着し、合図を受けたら速やかに移動しなければなりません。

この、支援交代の手法にも先日お話しした、ピールやターンの技術が必須となります。

次は跳躍移動です。

これは、一人のバディが支援位置に着いたら、もう一方のバディは

それを追い越して、支援を実施する手法になります。

この手法の利点としては、距離を多く稼げるのですが、

夜間などは、バディの位置を見失う危険もあります。

この方式で比較的長距離を移動する場合、無線やハンドシグナルを

利用して、移動のタイミングを図る必要があります。

こうした、相互支援での移動方法を各種環境にあわせて、選択し

柔軟に対処していく事が必要になります。

次回は、バディでの動き~最終回 火力機動になります・・・

続きを読む

2012年03月03日

バディでの動き 第3回 ~ バディで行動する利点

昨日は、若干風邪気味で、ブログお休みしてしまいました(;´Д`)

楽しみにされていた方、申し訳ありませんm(_ _)m

一晩ぐっすり寝たら、回復しましたので再開させて頂きます・・・('A`)y-~

本日はバディでの動き 第3回です。

バディで行動する利点をお伝えしようかと思います。

1 目が増える <●> <●> 気持ちわりいなぁ・・・(笑)

まずは、人間が二人になるという事は、単純に目玉の数が4個に増えます。

以前、カービンコントロールの記事で書きましたが

人間の視野は、意外に狭いものです。

人間は自分の視野範囲しか、物を見る事は出来ません。

流石に後ろには目はありませんので、後方が死角になる事は

人体構造的に仕方ありません。

同時に、射撃方向に注視して側面の警戒が疎かになったり

正面の脅威に対処している最中に死角となっている箇所から

突如、新しい脅威が発生する事も 往々にして発生します。

しかし、バディで行動する場合、自分の後方や死角を

相互に援護出来る事は、生存率がかなり高まります。

ただし、危険な状況で他人に自分の死角を援護して貰うのですから

それ相応の勇気と信頼が必要になります。

これを見極める上で、同じシングルシュートの訓練を一緒に受けて

技量に対する信頼と、見極めが重要になってきます。

実際に一緒に訓練を行う事が、信頼を得る最も速い手段ですね。

2 銃口が増える

これも単純です。

2人いれば、銃口の数は2個になります。

1人で複数の標的を相手にするよりも、対処に係る時間は

大幅に短縮されます。

後述される火力がモノを言う状況下では、銃口が増える程

その安全性が高まります。

3 弾が増える

さて、前項で簡単に触れていますが、バディで行動していれば

携行する弾数は、単純計算で2倍に増えます。

簡単な例ですが、一人の隊員が携行する銃弾の数を

8弾倉 240発 とします。(5.56mmの場合)

もし単独で敵の襲撃から離脱する為に、射撃を行いつつ

移動するとした場合・・・

2秒に1発射撃を実施したならば、120秒(2分)で

弾切れになってしまいます(セカンダリー マグチェンジ時間を除く)

また、少なからずマグチェンジの時間は火力が途切れてしまうでしょう。

しかし、これがバディで同様の状況になったとしたらどうでしょうか?

携行する弾数は 240発×2=480発

同じ条件で 2秒に1発射撃をしたとすれば、4分継続できますよね?

火力機動では、他にも様々な要素が絡んできますので

単純に比較はできませんが、2分間で移動できる距離と

4分間で移動できる距離では、かなりの差が生まれます。

同時に、相互支援の間にマグチェンと移動を行えば、脅威に対して

火力を途切れさせる事なく、移動を行えます。

こう考えると、バディでの動きは、やはり戦闘における最小単位と言う事が

理解できると思います。

次回は具体的なバディでの火力機動をお話しようと思います。

続きを読む

2012年03月01日

バディでの動き 第2回 ~ ソロシューティングの応用

はい、今回はバディでの動き 第2回目です。

ネタを小出しにしないと、長く持ちません(笑)

某あふりかさんみたいにSHOT SHOW行けたら 本当ネタに困らんのにな~

では、本題です。

タクトレの基本として実施されている各種技術には、バディでの基礎トレーニングで

多用される技術や、共通の動作が多く含まれております。

自身を負傷させないハンドリングや各種の動作は、

その多くが、バディでのトレーニングに生きてきます。

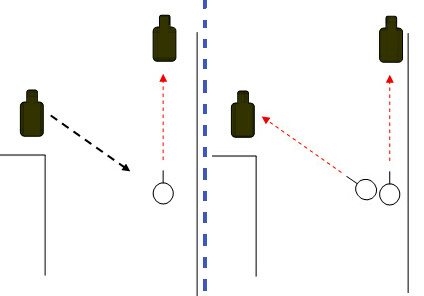

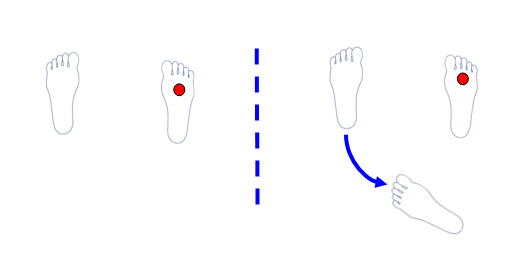

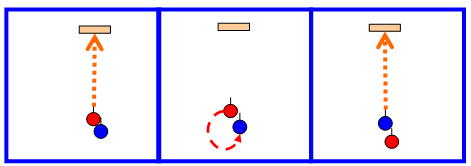

まずは、ターン&シュート

ターン&シュートでは、まず基礎の段階で足のステップに重点をおいて

訓練が行われます。

ワークスペースをしっかり確保できないと、爪先を吹っ飛ばす恐れがあるからです。

この動きは、あるバディでのシューティングにも、応用されます。

それが、ピール オフ ドリルです。

ピールとは、(薄)皮を剥ぐとの意味ですが、先頭の隊員が一定の間隔で

射撃を実施し、その後ろにスタックで取り付いたバディが、交代して

射撃を長時間継続する技術になります。

この際 先頭の隊員が、射撃終了後に、後続の隊員と交代するのですが、

不用意に後ろを振り向くと、後方の銃口と交錯する恐れがあります。

更に 下手な動きで、後ろに下がろうとした場合マズルフラッシュで

顔を火傷します(笑)

そうならない為には、シングルシュートで学んだターン&シュートの

ステップワークが生きてくるのです。

事前にしっかり、ターン&シュートを訓練していれば、

後方へ下がる際の回転は、既に習得していますので後方への復帰や

火力を切らさない継続方法 バディでのスタックと言った細かい事項を

しっかりと訓練できます。

こうして、各所に動作の共通性をもたせる事が、インストラクターとして

コースをアレンジする際の真骨頂(一番悩む点)だったりするのです(笑)

詳しい、共通事項は是非、トレーニングを受講してみて下さい。

きっと、「あ~ぁ、なるほど!」 となる筈です♪

丁度、4月に行われる千葉トレは、シングルシュートを訓練する初日と

バディでのトレーニングを行う 2日目で構成されていますので

お時間がありましたら、是非お越し下さいませ(宣伝)(笑)

m(_ _)m

続きを読む

2012年03月01日

バディでの動き

はい、今日から3月ですね♪

年度末でバタバタしてたり、忙しくしている方も多いと思います。

まあ私もですが・・・('A`)y-~

今回は予告した通り、バディでの動きについてお話しようと思います。

通常戦闘の最小単位はバディで構成されます。

実際に想定訓練を1名で行うと、バディやチームメイトの有り難みが

嫌という程理解できます。

あまり、夢は壊したくないですが映画のヒーローのように

何でも一人では出来ないものです・・・

さて、今回の記事はバディで動く際の注意事項です。

この点は意外に見過ごされがちですが、けっこう重要なポイントです。

まずは、気の合う仲間や親友 サバゲチームでバディを組むとします。

そんな際、どこに注意すべきか・・・

1 ガンハンドリング

まあ、これは言わずもがなですな。

誰しも、バディに背中は撃たれたくないでしょうし、撃つのもゴメンです。

その為に、トレーニングで徹底して個人技能やハンドリングを訓練し

その後で、バディでのトレーニングに移行する訳です。

これには、副次効果もありまして同じトレーニングを受けたメンツならば

基本動作が共通していますので、バディトレーニングに移行する際

動作のすり合わせが少なく済む利点があります。

2 体格や体力

教育訓練部隊のバディであれば、優秀な隊員とあまり優秀ではない隊員は

積極的にバディを組ませます。

これは、ラーニングセオリーに基づいて、優秀な隊員の動作を

真似て能力を引き上げるといった効果がある為です。

※プライバシー保護のため、一部画像を加工してあります(笑)

しかし、実戦任務部隊では、出来る限り能力の似通った隊員同士を

バディに組ませます。

これにも理由がありまして、実任務(小~中隊規模)では最初に言った通り

バディでの行動が最小単位になります。

ですから、平均値が高い隊員と低い隊員を組み合わせた場合

明らかにバディでの能力が落ちてしまいます。

同時に、体力差や射撃能力に偏りがあれば、片方のバディが

担任するエリアにスキが生じたり、体力差から発生する

移動能力の差によって、片方が突出したり孤立する危険が発生します。

運用する側にしても、みすみす優秀な隊員の失う事は、部隊の損失ですので

可能な限り避けるように配置されます。

※一部 例外もありますが・・・

3 バディの特性をよく知る

タクトレを受けられたり事のある方は、「あ~、あるあるw」と 思うでしょう。

たとえば、合図と同時にバディで射撃を開始したら、同じタイミングで

2名とも弾切れで、セカンダリーにスイッチなんて経験ありませんか?

これは、即席のバディで起こりがちな事態ですが、各人の射撃の癖を

良く観察して、それに合わせることが必要となります。

例えば、一方のバディは射撃精度が高いが射撃間隔が遅い

もう一方は、射撃間隔(サイクル)は早いが、遠距離はやや精度が落ちる。

こうした、自身の特性やバディの能力を生かして、射撃のサイクルを決定したり

射撃の速度を調整する必要があります。

4 ミーティングとAARを欠かさない

うまく連携の取れるバディは、コミュニケーションも活発です。

日本人の悪い癖ですが、言いたい事があっても相手に遠慮して

意見を飲み込んでしまう事があります。

これでは、バディの成長は望めません。

「活発にこういうシチュエーションではどうする?」

「この場合はこうした方がいい」

こうしたミーティングは、欠かせませんし

訓練後には、必ずAAR(After Action Review)を行い

意見を出す事が、バディの練度向上に繋がります。

次回は、バディの動作についてお話しようと思います。

続きを読む